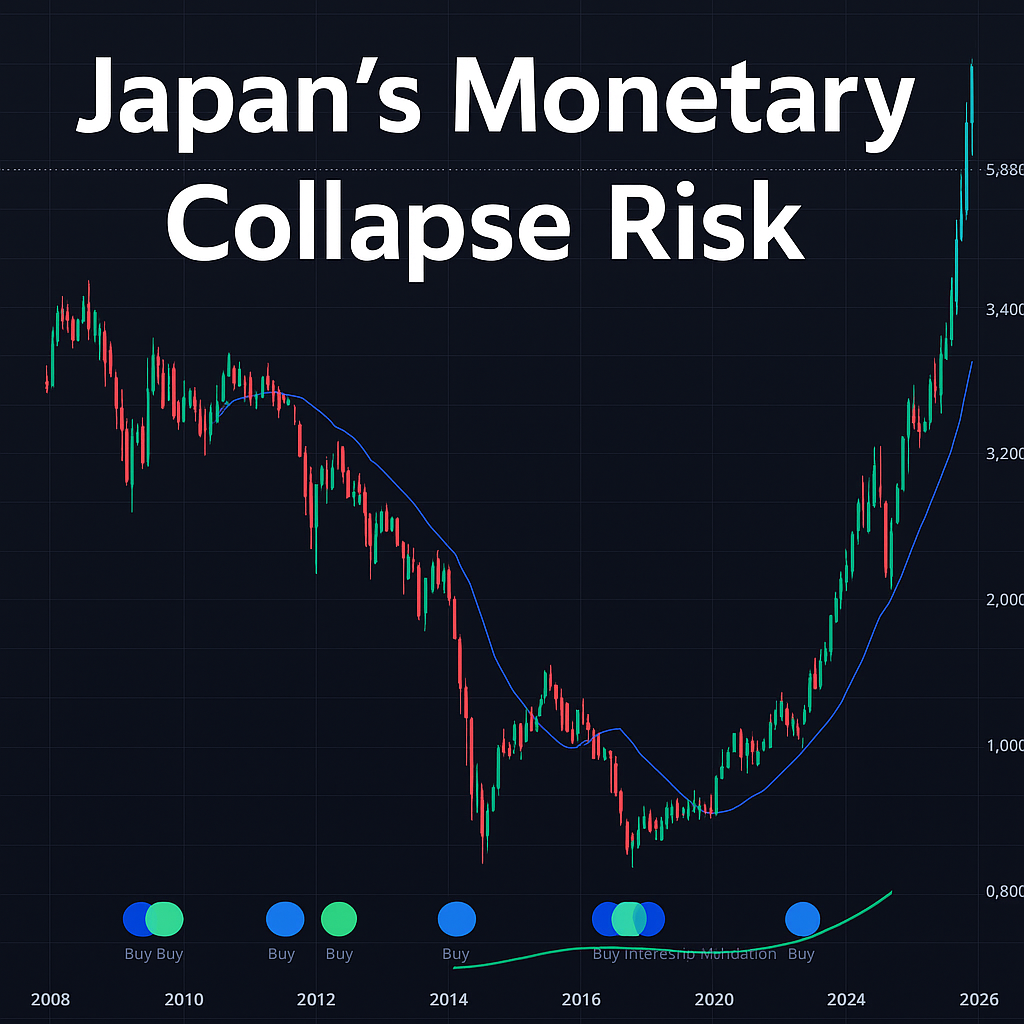

日本の40年国債利回りの上昇が止まらない。これは一体何を意味するのか。その先にあるものに我々はどう備えれば良いのか。

40年債利回り3.4%超──静かなる異変が始まった

2025年5月12日時点で日本の40年国債利回りが3.461%にまで急上昇している。これまで長期ゾーンは低金利の象徴であり、金利上昇といってもせいぜい1〜2%台だったが、ついに「日本は長期金利を抑え込めない」現実が市場に突きつけられた形だ。

一方で、短期政策金利は0.5%に据え置かれたまま。つまり、イールドカーブ(利回り曲線)が異常な形でスティープ化しており、市場が日銀の利上げ能力に強い疑念を持っていることを意味している。これはもはや「金利上昇」ではなく、「中央銀行に対する信認の低下」というフェーズと言える。

このような歪な金利構造が長期化すれば、日本国債の需給はますます崩れ、最終的には「通貨の信頼」そのものが問われる事態に発展しかねない。本稿では、なぜここまで来たのか、そしてこの先に何が待っているのかを、率直かつ構造的に明らかにしていく。

なぜ今、日本国債の長期金利が急騰しているのか

市場は「日銀が利上げできない」ことを理解しており、今やそれを前提として価格形成が進んでいる。長期金利の急騰は、この構造的不信の現れである。

まず背景として挙げられるのは、日銀による国債買入れの抑制だ。過去10年にわたり異次元緩和のもとで国債の8割近くを買い占めたが、今はその買いオペの規模が急速に縮小されている。需給の歪みが修正される中で、国債価格が崩れ、金利が自然上昇している。

さらに、インフレ期待の変化も無視できない。日銀は「物価安定の目標2%を持続的に達成した」との姿勢を強調しているが、実質賃金は依然マイナスで、生活実感としてのインフレは遥かに高い。円安が進行し、輸入価格が上昇すれば、物価圧力はさらに強まる。こうした背景から、長期投資家は「今の国債利回りはリスクに見合わない」と判断し始めている。

加えて、海外投資家の動向も無視できない。円建て債券への関心は、ドル金利の上昇や円安の進行とともに低下している。ドル建ての安全資産が高利回りで運用できる中、為替リスクを抱えてまで日本国債に投資する合理性は薄れつつある。

このように、現在の長期金利急騰は一時的な需給の歪みではない。「日本はもう、金利を押さえ込める立場にはない」という市場の評価が始まりつつあるのだ。

日銀が利上げできない根本理由──債務超過という現実

最大の問題は、日銀が利上げに踏み切ることで、自らの財務が破綻しかねないという点にある。すでに2023年の時点で日銀は赤字に転落しており、これは政策金利を引き上げれば引き上げるほど、自己資本が棄損する構造的な限界を意味している。

理由はシンプルだ。日銀は超低利で大量の長期国債を保有しており、それらからの利回りは極めて小さい。一方で、民間銀行が日銀に預ける当座預金に対しては、政策金利に応じた利払いが発生する。つまり、利上げをすればするほど、日銀は「高金利で借金し、低金利で運用する」逆ザヤ構造に陥り、損失が膨らむ。

加えて、金利上昇により保有国債の含み損も急拡大する。もし債券を売却すれば実現損が発生し、売却しなくても市場評価ベースでは自己資本が棄損していく。このような財務的脆弱性が、日銀の利上げオプションを封じているのだ。

政府も利上げできない──財政と金融の共倒れリスク

仮に日銀が財務悪化を覚悟で利上げに踏み切ったとしても、今度は政府の財政が持たない。国債発行残高が1000兆円を超える中で、1%の金利上昇は単純計算で10兆円の利払負担増を意味する。

すでに国債費(利払+償還費)は国家予算の最大項目であり、金利上昇が続けば、社会保障や公共投資などの予算を圧迫するだけでなく、赤字国債の増発という自壊ループに入る。

つまり、「日銀が死ぬか、政府が死ぬか」ではなく、「両方とも死ぬ」可能性があるということだ。

詰んでいる構造──金利を上げられない、でもインフレは止まらない

現在の状況は、以下の3つの罠が同時に存在している:

- 金利を上げれば、日銀と政府が財務的に崩壊する

- 金利を上げなければ、インフレと通貨不安が進行する

- 国債の需給も為替も、すでに市場がコントロールを失いつつある

これは単なる政策の失敗ではなく、構造的な「詰み」だ。

この先に何が待つのか──ハイパーインフレの可能性

日本がすぐにジンバブエのようなハイパーインフレになるわけではない。ただし、「中央銀行に対する信認の喪失→通貨売り→輸入物価急騰→インフレ連鎖」というプロセスが進行すれば、信認ベースの通貨崩壊は現実のものになる。

特に懸念されるのは、円からの資本逃避が止まらなくなるケースである。国内資産から外貨建て資産へのシフトが本格化すれば、為替は暴落し、それに伴って物価も制御不能になる。これは月率数%ずつ進む「漸進的ハイパーインフレ」となる可能性がある。

日本人がいま取るべき戦略とは

この構造的な危機の中で、個人ができる対策は限られているが、確実に存在する。重要なのは「国が守ってくれる」という幻想を捨て、自衛的な資産戦略にシフトすることだ。

- 通貨分散:円だけに依存せず、外貨(米ドル、スイスフラン、シンガポールドルなど)や金、ビットコイン(BTC)をポートフォリオに組み込む。為替ヘッジができない個人にとっては、ETFや外貨預金も選択肢となる。

- 実物資産への投資:インフレに耐性を持つ資産(不動産、商品ETF、金地金など)は、通貨価値の下落に対するヘッジとなる。

- 可変収益構造の構築:給与所得以外に、物価や金利の上昇に連動してリターンが得られる収益源(配当株、不動産収入、インフレ連動債など)を持つことは、防衛力を高める。

- 海外資産の保有:制度的リスク(資産課税、外貨規制)へのヘッジとして、海外口座や国外証券口座、海外居住による分散も視野に入れる。

- 政府による課税強化への備え:今後、財政破綻リスクが高まるにつれて、預金封鎖や資産課税、年金減額といった政策が現実化する可能性がある。そうした動きに備え、柔軟な資産構造と可動性を確保することが重要。

- 情報収集と意思決定の自立:メディアや政府発信だけでなく、一次情報(市場、国際報道、英語ソース)にアクセスし、自ら判断する習慣が不可欠。

この局面において最も危険なのは、「何もせず様子を見ること」である。静かに進行する貨幣価値の崩壊は、多くの人が気付いたときには手遅れになっている。

結論──これはもう金融政策ではない、構造の崩壊である

現在の日銀と政府の状況は、もはや通常の政策論争の範囲を超えている。金融政策の限界、財政の自壊、そして通貨の信認喪失。これらはすべて繋がっており、「いつか来る危機」ではなく「すでに始まっている崩壊」である。

最後に判断を下すのは市場だ。静かに、だが確実に──日本という信用システムは今、試されている。

コメント